停牌三年之后,幾乎已被市場遺忘的那家港股光伏公司——漢能薄膜發電集團有限公司(HK 00566)(下稱“漢能薄膜發電”)終于邁出新的一步。

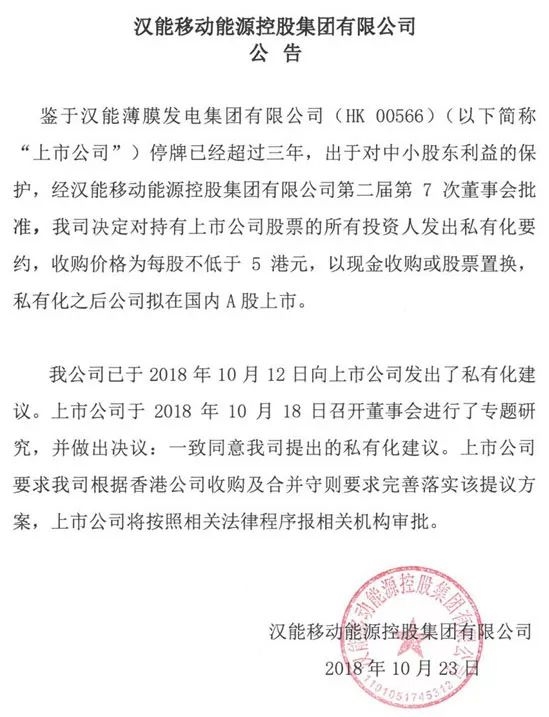

漢能移動能源控股集團有限公司(下稱“漢能移動能源”)23日發布公告稱,決定對持有上市公司漢能薄膜發電股票的所有投資人發出私有化要約。

突如其來的私有化

23日午間,漢能移動能源突然在網站上掛出一份短短200余字的公告:

鑒于漢能薄膜發電停牌已經超過三年,出于對中小股東利益的保護,經漢能移動能源第二屆第七次董事會批準,公司決定對持有上市公司股票的所有投資人發出私有化要約,收購價格為每股不低于5港元,以現金收購或股票置換,私有化之后公司擬在國內A股上市。

公告同時稱:公司已于2018年10月12日向上市公司發出了私有化建議。上市公司于2018年10月18日召開董事會進行了專題研究,并做出決議:一致同意公司提出的私有化建議。上市公司要求公司根據香港公司收購及合并守則要求完善落實該提議方案,上市公司將按照相關法律程序報相關機構審批。

“回A股上市是漢能移動能源的戰略發展方向之一,實施方式需要根據具體情況確定。”該人士說。

他同時表示,對上市公司進行私有化是漢能移動能源控股的戰略選擇之一,與漢能薄膜發電此前的停牌并無直接關聯。

不過,有業內人士透露稱,漢能薄膜發電的復牌申請遲遲未獲香港證監會批準,這或許是漢能移動能源最終選擇將之私有化的重要原因。

復牌無望才走上私有化之路

《2015年胡潤全球富豪榜》顯示,截至2015年1月17日,漢能控股集團董事局主席李河君的財富合計達到1600億元,一舉超過了馬云和王健林,成為新晉中國首富。

但僅僅在4個月后的5月20日,因被質疑存在大量關聯交易并涉嫌操縱股價,漢能薄膜發電被香港證監會調查,股價一天內暴跌了46.95%。

暴跌后,漢能薄膜發電向港交所要求對股票短暫停牌。其后,香港證監會根據香港法例第571V章證券及期貨規則,指示港交所于2015年7月15日上午9時起暫停漢能薄膜發電公司股份買賣。

在停牌期間,漢能薄膜發電分別于2015年5月20日、2015年7月16日、2017年1月23日、2017年9月4日和2018年4月4日公告了相關進展,內容包括公司股票停牌,以及香港證監會與公司的討論,以尋求公司于港交所恢復交易。

其中,4月份的公告稱,對于香港證監會提出的兩個復牌必要條件,第一個復牌條件已經達成,第二個復牌條件已完成披露文件并提交證監會審批,披露文件已經委聘財務顧問進行盡職調查,目的是希望證監會可根據相關規則,考慮漢能薄膜的復牌申請。公司將“繼續竭盡所能,努力達成證監會對公司提出之要求,讓公司股份可盡快于港交所恢復交易”。

顯然,又經過近半年時間的等待,面對復牌無望的局面,公司最終還是拾起去年計劃的一份備選方案,走私有化之路。至于私有化所需的巨額資金如何籌措,公告卻并未披露。

對此,上述內部人士表示,資金問題涉及到私有化的具體執行方案。截至目前,具體方案仍在完善中。

薄膜發電優勢漸失

在所有中國光伏企業中,漢能薄膜發電無疑是一家特立獨行的企業。當絕大多數光伏企業都鎖定晶硅電池這一技術方向并為之不斷降低成本、提高轉換效率之際,漢能卻堅守在薄膜電池這條“小眾”技術路線上。

2008年之前,因市場供不應求,多晶硅價格持續暴漲,最高一度達到每公斤500美元,令晶硅電池的成本壓力巨大。在此背景下,不少光伏企業開始轉向薄膜電池技術。

但2009年金融危機爆發后,多晶硅價格一落千丈,兩種技術路線的競爭力也開始此消彼長,薄膜電池越來越難以撼動晶硅電池的主體地位。目前,多晶硅價格已跌至每公斤80元人民幣。原先憑借耗硅量少、生產成本低而尚可與晶硅電池一較短長的薄膜電池行業集體陷入困頓。

2012年,全球主要的薄膜光伏電池設備供應商之一歐瑞康已宣布將太陽能事業板塊整體轉讓給日本半導體生產設備供應商TEL.2010年年中,全球第一大薄膜光伏設備商美國應用材料公司由于持續虧損,正式宣布退出薄膜電池生產領域。

不過,漢能薄膜發電卻宣稱,“薄膜太陽能才是未來,應用更廣泛,更具發展前景”。從2012 年起,漢能先后并購了4家技術領先的海外公司,據稱掌握了世界最先進的銅銦鎵硒(CIGS)和砷化鎵(GaAs)技術,打造了從研發到裝備制造再到終端產品生產和綜合解決方案的全產業鏈。

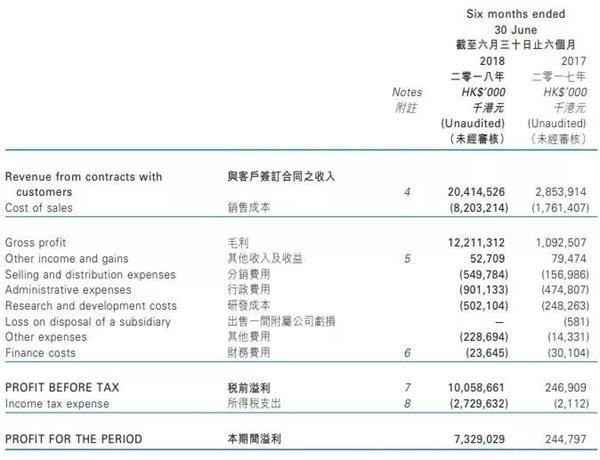

今年8月30日漢能薄膜發電發布的半年報顯示,上半年公司獲得73.29億港元盈利,較去年同期大幅上升30倍,似乎讓市場看到了薄膜電池的希望。

漢能薄膜發電半年報

不過,今年光伏“5·31”新政的出臺,可能會使漢能薄膜發電快速增長的盈利踩下急剎車。

對此,上述漢能薄膜發電內部人士對記者表示,“目前,漢能薄膜發電的主要業務方向為高端裝備制造及移動能源產品的研發和銷售。因此,在這次政策變動中受影響較小。”

盡管如此,隨著補貼退坡,以中國內地作為主要收入來源地、在各地建起了大量“移動能源產業園”的漢能仍面臨尷尬處境,公司前景仍然晦暗不明。

(文章來源:上海證券報)